Perchè Autumn Leaves è importante nello studio del jazz?

Le Foglie Cadono – La Storia e il Fascino di "Autumn Leaves"

C’è un momento in cui le cose più ovvie si rivelano con una chiarezza disarmante. Per esempio, vi siete mai chiesti perché l’autunno, in Nord America, venga chiamato fall? È perché le foglie cadono. Un’osservazione semplice, certo, ma proprio come una foglia che scende lenta al suolo, può portare con sé una bellezza intrinseca. Lo stesso si può dire di "Autumn Leaves", un pezzo musicale apparentemente semplice, ma che porta con sé una storia ricca e stratificata, unendo culture, emozioni e tradizioni.

Un jazz standard con radici globali

"Autumn Leaves" è, senza dubbio, uno dei più amati jazz standard di tutti i tempi, ma il suo viaggio è tutto tranne che convenzionale. Il brano nasce nel 1945 dalla mente di Joseph Kosma, un compositore ungherese che aveva trovato rifugio in Francia. Le liriche originali, malinconiche e poetiche, furono scritte dal poeta francese Jacques Prévert, già collaboratore di Kosma in altre opere.

La particolarità di "Autumn Leaves" sta nella sua evoluzione: nato in Francia come chanson, il brano attraversò l’Atlantico e si trasformò in uno standard jazz grazie all’influenza della cultura musicale afroamericana. Ironia della sorte, oggi i diritti del brano appartengono a un’icona britannica, Sir Paul McCartney. È una canzone che, come le foglie che descrive, ha viaggiato lontano, trovando nuove radici in ogni luogo.

Le foglie morte e il peso dei ricordi

Il titolo originale del brano, Les Feuilles Mortes (Le foglie morte), è una metafora che evoca temi di perdita e malinconia. Non sorprende che Kosma e Prévert abbiano concepito questa canzone nel difficile periodo successivo all’occupazione tedesca della Francia. Il clima di devastazione e ricostruzione si riflette chiaramente nelle liriche, che dipingono un paesaggio emotivo di rimpianti e memorie.

Questi versi, profondamente radicati nel contesto storico e culturale, danno al brano un senso di gravitas che trascende il tempo.

La trasformazione in inglese: nostalgia invece che disperazione

Quando il brano raggiunse gli Stati Uniti, le liriche originali furono completamente riscritte dal leggendario paroliere Johnny Mercer. Mercer non si limitò a tradurre il testo francese; lo ricreò, spostando il focus dalla disperazione alla nostalgia.

Mentre il testo francese si concentra sulla perdita, Mercer ci offre una riflessione dolce e malinconica sui ricordi dell’amore passato. La differenza tra le due versioni può essere vista anche nel cambio di titolo: da Les Feuilles Mortes (Le foglie morte) a Autumn Leaves (Foglie d’autunno), un passaggio che attenua il senso di mortalità con una nota più universale e poetica.

L’ascesa nel mondo della musica

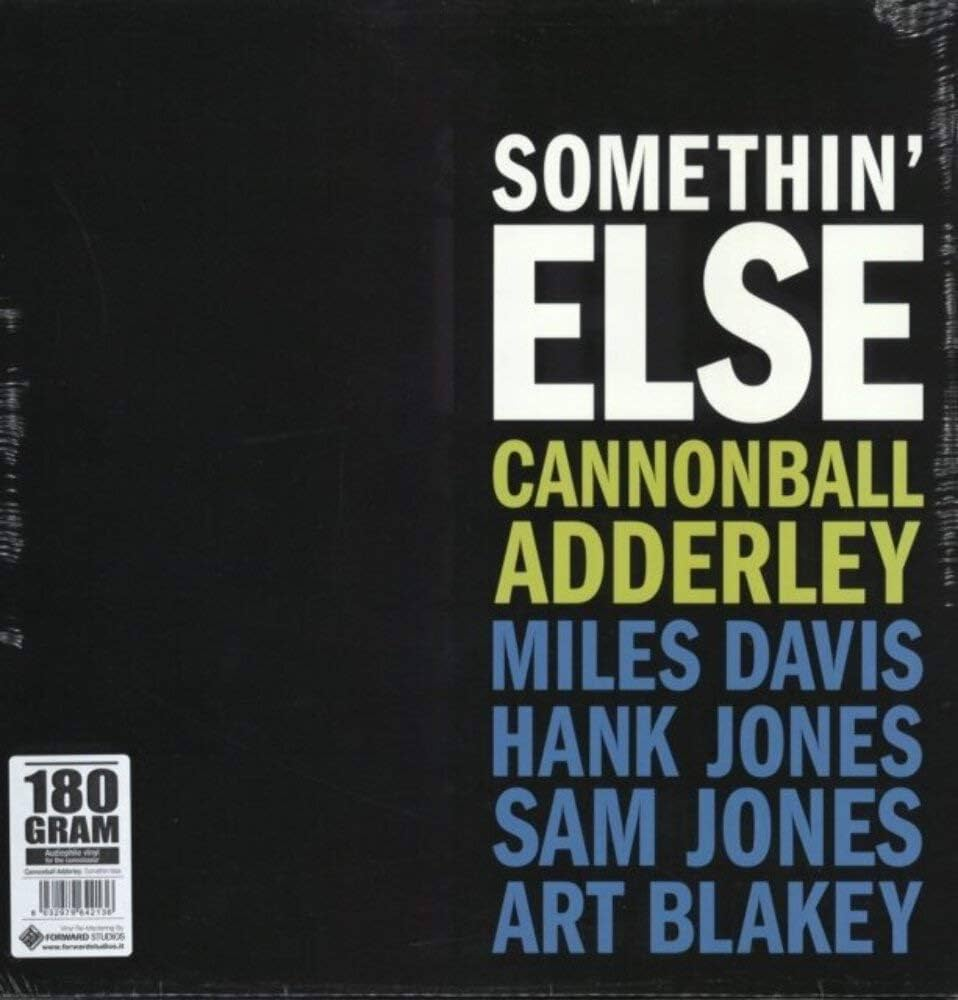

Non passò molto tempo prima che "Autumn Leaves" diventasse un successo internazionale. Negli anni ’50, cantanti del calibro di Nat King Cole, Bing Crosby e Doris Day registrarono versioni vocali del brano, contribuendo a cementarne il posto nella cultura popolare. Ma fu nel 1958 che il brano raggiunse lo status di jazz standard grazie a Cannonball Adderley.

Nel suo album Something Else, Adderley eseguì una versione strumentale indimenticabile con la collaborazione di Miles Davis. Questo disco, caratterizzato dall’intensa interazione tra i musicisti, stabilì "Autumn Leaves" come uno dei pezzi più emblematici del repertorio jazzistico.

Un pezzo ideale per i principianti (e non solo)

Nel mondo del jazz, "Autumn Leaves" è considerato un punto di partenza ideale per chi si avvicina a questo genere musicale. Le ragioni sono molteplici:

Una tonalità stabile: Sebbene il brano alterni la tonalità relativa maggiore e minore, rimane ancorato a un’unica tonalità, rendendolo accessibile ai nuovi musicisti.

Progressioni comuni: Il pezzo è quasi interamente costruito su progressioni "II-V-I", che sono fondamentali nel linguaggio armonico del jazz.

Tempo moderato: Generalmente eseguito a un ritmo lento o moderato, permette ai musicisti di concentrarsi sul feeling e sull’interpretazione, senza essere sopraffatti dalla velocità.

La controversia delle tonalità: Mi minore o Sol minore?

Nonostante la sua semplicità, "Autumn Leaves" nasconde una sfida per i musicisti: la tonalità. Nel Real Book, una raccolta di spartiti jazz molto diffusa, il brano è scritto in Mi minore. Tuttavia, la celebre registrazione di Cannonball Adderley è in Sol minore, con un’introduzione assente nel Real Book.

Questo porta spesso a confusione durante le jam session. È capitato molte volte che un musicista iniziasse a suonare in Mi minore mentre un altro lo seguiva in Sol minore, causando non pochi disastri.

Inoltre, c’è un certo elitismo nel mondo del jazz. Alcuni musicisti più esperti tendono a criticare i novizi che suonano il brano nella tonalità del Real Book, accusandoli di non rispettare la "tradizione". Ma il jazz è, in fondo, un’arte dell’ascolto e dell’improvvisazione, più che una disciplina rigida.

L’eredità senza tempo di "Autumn Leaves"

"Autumn Leaves" è più di una semplice canzone. È un simbolo di come la musica possa attraversare confini e culture, unendo persone con storie ed esperienze diverse. È un invito a riflettere, a ricordare e a celebrare la bellezza fugace della vita, proprio come le foglie d’autunno che danzano nel vento.

ANALISI ARMONICA di "Autumn Leaves"

Struttura generale

Il brano è scritto in una forma A-A-B-A di 32 misure, anche se spesso viene percepito come una struttura di 16 misure ripetuta, dato che le sezioni A sono molto simili. Le armonie esplorano la tonalità minore e la relativa maggiore, creando un senso di movimento e risoluzione.

Di seguito, analizzeremo le progressioni più comuni, considerando la tonalità di Mi minore (E minor), come appare nel Real Book. Tuttavia, il pezzo viene spesso eseguito in Sol minore (G minor), quindi l’analisi può essere facilmente trasposta.

Sezione A:

A-7 / D7 / Gmaj7 / Cmaj7 /

F#-7b5 / B7 / E- / E- /

Sezione B:

F#-7b5 / B7b9 / E- / E- /

A-7 / D7 / G maj7 / G maj7 /

F#-7b5 / B7b9 / E-7 Eb7 / D-7 Db7 /

Cmaj7 / B7b9 / E- / E- /

Sezione A: Le prime tre misure contengono il II-V-I maggiore in Gmaj7,

segue il II-V-I minore in E-

Sezione B: sono presenti gli stessi II-V-I maggiore e minore ed in più la sequenza E- Eb7 / D-7 Db7 / che risolve in Cmaj7. In questa sequenza gli accordi Eb7 e Db7 sono i sostituti tritonici rispettivamente di A7 e G7 (ossia le V relative ai II) (vedi la Lezione 15).Le principali caratteristiche sono quindi:

Uso delle progressioni II-V-I

La progressione II-V-I è la pietra miliare dell'armonia jazz e appare qui in due tonalità:

Am7 → D7 → Gmaj7 (II-V-I in Sol maggiore).

F#m7♭5 → B7 → Em (II-V-I in Mi minore).

Questa alternanza tra maggiore e minore è il cuore del brano, creando contrasti e movimento.

Funzioni armoniche

Gli accordi nella tonalità maggiore (Gmaj7 e Cmaj7) hanno una funzione di stabilità e luminosità, mentre quelli nella tonalità minore (F#m7♭5, B7, Em) aggiungono un senso di introspezione e malinconia.

Accordi di settima diminuita (F#m7♭5)

L’accordo F#m7♭5 (semi-diminuito) è cruciale nel contesto minore, in quanto prepara il dominante B7.

Questo accordo aggiunge tensione e un senso di movimento che si risolve perfettamente nella tonica minore Em.

Ritmo armonico

Ogni accordo dura due battute, dando ai musicisti spazio per esplorare melodicamente le possibilità di ogni accordo.

"Autumn Leaves" è un esempio perfetto di come il jazz utilizzi progressioni armoniche semplici per creare una tela sulla quale i musicisti possono dipingere liberamente. La chiave del pezzo sta nel suo equilibrio tra la tonalità maggiore e minore, rendendolo ideale per sviluppare il senso melodico e armonico.

Questo brano non è solo una pietra miliare dell'educazione jazzistica, ma anche un esempio di come le emozioni possano essere trasmesse attraverso l’armonia. Ogni II-V-I, ogni alternanza tra maggiore e minore, racconta una storia di malinconia, nostalgia e speranza, proprio come le foglie d’autunno che cadono lentamente al suolo.

LE REGISTRAZIONI FONDAMENTALI

Per chi vuole veramente immergersi nel jazz, "Autumn Leaves" rappresenta una lezione preziosa. Non basta leggere uno spartito; è fondamentale ascoltare le registrazioni originali, capire come i grandi maestri hanno interpretato il pezzo e assorbire il loro linguaggio.

Studiare dal Real Book può essere utile, ma non deve essere il punto di arrivo. Cercate le versioni di Nat King Cole, Doris Day, Cannonball Adderley e Miles Davis. Imparate la melodia, suonate insieme a quelle registrazioni e lasciatevi trasportare dal loro spirito.

La registrazione di “Autumn Leaves” di Cannonball Adderley

La registrazione di “Autumn Leaves” di Cannonball Adderley nel 1958, inclusa nel suo album Something Else, è considerata una pietra miliare del jazz e una delle interpretazioni più iconiche di questo standard. Ecco la storia e i dettagli di quella storica sessione.

Nel 1958, il sassofonista Cannonball Adderley era già un nome di spicco nel panorama jazzistico, noto per la sua abilità nel bebop e per il suo tono caldo e melodico al sax contralto. In quello stesso periodo, era anche membro del leggendario Miles Davis Quintet, collaborando a registrazioni seminali come Milestones.

Something Else fu una rara opportunità per Adderley di registrare un album come leader, sebbene la presenza di Miles Davis abbia portato molti a considerare l'album quasi un progetto condiviso. Davis, infatti, non solo suonò come ospite alla tromba, ma contribuì anche agli arrangiamenti e influenzò il mood generale della sessione.

Cannonball Adderley: Sax contralto

Miles Davis: Tromba

Hank Jones: Pianoforte

Sam Jones: Contrabbasso

Art Blakey: Batteria

Questa formazione, che combinava membri del quintetto di Davis con altri grandi nomi, rappresentava una perfetta sintesi tra l'approccio melodico di Adderley e l'improvvisazione modale di Davis.

Tra i brani dell'album, “Autumn Leaves” spicca come il capolavoro assoluto. Questa versione ha caratteristiche uniche che la rendono una delle interpretazioni definitive dello standard:

L’Intro Iconica

La registrazione si apre con un'introduzione lenta e malinconica, dove il pianoforte di Hank Jones e la tromba di Miles Davis creano un’atmosfera evocativa e sospesa. Questo momento prepara l’ascoltatore a un viaggio musicale profondo e lirico.Il Passaggio di Ruoli

Dopo l’introduzione, il tema principale viene esposto con eleganza, con Miles Davis che guida la melodia. Adderley entra successivamente con un assolo che è un perfetto esempio di come combinare tecnica e lirismo.Il Groove di Art Blakey

La batteria di Art Blakey mantiene un swing sofisticato e costante, che dà al brano una spinta ritmica naturale senza mai sopraffare gli altri musicisti. La sua dinamica contribuisce al senso di progressione e drammaticità del brano.Improvvisazioni Magistrali

Gli assoli di Adderley e Davis sono memorabili: Davis adotta il suo stile economico e modale, usando poche note per creare un grande impatto emotivo, mentre Adderley esplora linee melodiche più fluide e tecnicamente complesse.La Struttura dell’Arrangiamento

L’arrangiamento segue la classica progressione armonica di “Autumn Leaves” (II-V-I, alternando la tonalità minore e maggiore), ma l’interpretazione ritmica e il fraseggio lo rendono fresco e coinvolgente. Ogni musicista contribuisce con una sensibilità individuale che si amalgama perfettamente nel complesso.

La versione di Cannonball Adderley fu rivoluzionaria per diversi motivi:

Un nuovo standard per le interpretazioni jazz: La registrazione fissò un benchmark per come gli standard dovessero essere interpretati, con enfasi sull’interplay tra musicisti e sulla combinazione di tecnica e emozione.

Accessibilità per i nuovi musicisti: La chiarezza armonica e la moderata velocità del brano lo resero un punto di riferimento per chiunque volesse studiare jazz.

Influenza sulla scena jazz: La versione di Adderley influenzò generazioni di musicisti, rendendo “Autumn Leaves” uno dei brani più suonati nei conservatori e nei jazz club di tutto il mondo.

La registrazione di “Autumn Leaves” su Something Else rimane un classico senza tempo, non solo per l’abilità tecnica e l’interplay dei musicisti, ma anche per la sua capacità di trasmettere emozioni universali. È un perfetto esempio di come il jazz possa trasformare una semplice melodia in un capolavoro complesso e ricco di sfumature.

La versione di Chet Baker e Paul Desmond

Un'altra interpretazione straordinaria di Autumn Leaves è quella registrata da Chet Baker e Paul Desmond, due giganti del jazz, noti per il loro stile delicato e intimista. Questa collaborazione avvenne nel 1974, all’interno dell’album She Was Too Good to Me di Chet Baker.

La versione Baker-Desmond si distingue per:

- La liricità del suono: Paul Desmond, famoso per il suo timbro morbido al sax contralto, dona alla melodia un carattere malinconico ma elegante. Il suo fraseggio è fluido e ricco di sfumature, evocando emozioni sottili e nostalgiche.

- L’intensità emotiva di Chet Baker: La tromba di Baker, accompagnata dalla sua voce eterea in altre parti dell’album, si integra perfettamente con il sax di Desmond. Il suo timbro caldo e le sue linee melodiche sobrie catturano l’essenza del brano senza mai eccedere.

- L’accompagnamento raffinato: Il pianoforte e la sezione ritmica mantengono un ruolo discreto, fornendo un supporto armonico essenziale ma mai invadente. Questa semplicità mette in risalto le interazioni tra Baker e Desmond.

Questa interpretazione di Autumn Leaves è un perfetto esempio di cool jazz, uno stile che enfatizza il controllo, la sottigliezza e l’interplay tra i musicisti. Rispetto alla versione di Cannonball Adderley, quella di Baker e Desmond è più meditativa, quasi sussurrata, ma altrettanto profonda nel trasmettere emozioni.

Ora...visto che so che lo avete sempre snobbato, vi è venuta voglia di studiare nuovamente autumn leaves magari con uno spirito diverso?

Ovviamente se non sapete come approcciare ad uno standard jazz ecco alcune idee su un giro di una sezione A:

- "Arpeggio-Scala" nelle varie posizioni (attenzione non intendo arpeggio o scala, ma una figura che chiamo "Arpeggio-Scala")

- Cosa sono i pattern FTF (feel the frets)

- Perchè su un F#min7b5 si può suonare un Arpeggio-Scala di Am7

- Cosa è un pivot arpeggio

- LEZIONE 3: Gli Accordi di settima ( II - V - I)

- LEZIONE 5: Associazione scala-accordi-arpeggi sul II V I grado della scala maggiore

- LEZIONE 20: L'importanza di visualizzare gli accordi sulla chitarra

Commenti

Posta un commento